Steckfertige Elektroinstallation – Chancen und Grenzen in der Praxis

Fertige Elektroinstallationen umfassen werkseitig montierte Schaltanlagen, Kabelbäume und Verteiler, die die Lieferung beschleunigen und den Arbeitsaufwand vor Ort reduzieren. Sie sorgen für standardisierte Layouts, verbessern die Qualitätskontrolle und vereinfachen die Prüfung, schränken jedoch die Gestaltungsmöglichkeiten ein, erfordern eine präzise Koordination vor Ort und können maßgeschneiderte Anpassungen erschweren. Die Konformität hängt von dokumentierten Werksprüfungen, Vor-Ort-Überprüfungen und der Einhaltung lokaler Vorschriften ab. Die Lebenszykluskosten können für die Installation geringer, für nicht standardmäßige Upgrades jedoch höher sein. Weiter geht es mit praktischen Hinweisen zum Umgang mit Einschränkungen und zur Einhaltung von Vorschriften.

Was fertige Elektroinstallationen sind und wie sie funktionieren

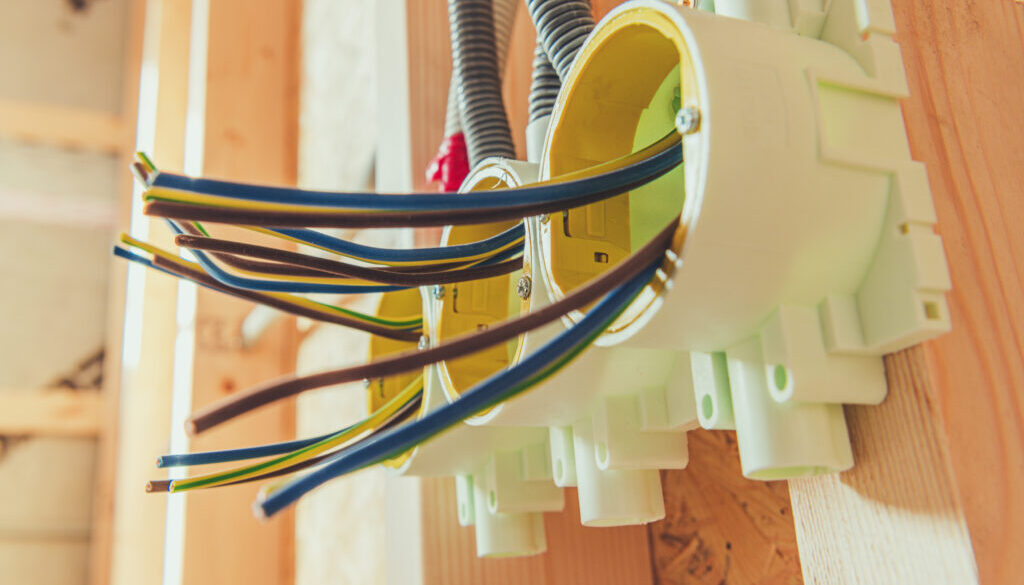

Eine gebrauchsfertige elektrische Installation ist eine vorgefertigte Baugruppe standardisierter Komponenten — Kabel, Leitungen, Verteiler, Steckdosen und Schutzeinrichtungen — die außerhalb der Baustelle hergestellt oder konfiguriert wird, um eine schnelle Inbetriebnahme auf einem Bauprojekt zu ermöglichen. Sie wird objektiv beschrieben: Module sind so konstruiert, dass sie über definierte Anschlussstellen und gekennzeichnete Klemmen mit der Ortsinstallation interfacing bzw. verbunden werden können und den einschlägigen Anschlussbestimmungen und Installationsnormen entsprechen. Das Design ist modular, nutzt wiederholbare Layouts, dokumentierte Schaltpläne und werksgeprüfte Verbindungen, um den Arbeitsaufwand vor Ort und die Variabilität zu reduzieren. Die Installation erfolgt durch Ausrichten der Module an ortsfesten Halterungen, Ausführen von Plug-and-Play-Verbindungen und Prüfen von Durchgängigkeit, Polung, Isolationswiderstand und Fehlerschutz nach Prüfprotokollen. Steuerkreise und Messwesen sind integriert, um die elektrische Effizienz durch optimierte Leiterquerschnitte und aufeinander abgestimmte Schutzeinrichtungen zu erhalten. Die Qualitätssicherung stützt sich auf Werksprüfprotokolle, Typprüfbescheinigungen und Inbetriebnahmeprotokolle vor Ort. Wartungszugang, eindeutige Kennzeichnung und Kompatibilität mit Altanlagen sind spezifiziert, um vorhersehbare Langzeitleistungen innerhalb regulatorischer Rahmenbedingungen zu gewährleisten.

Wesentliche Vorteile für Bauherren, Elektriker und Eigentümer

Fertig montierte elektrische Installationen verkürzen Projektzeiten, indem sie vormontierte, getestete Baugruppen liefern, die nur minimale Ausrichtung vor Ort erfordern. Standardisierte, werkseitig montierte Komponenten reduzieren Installationsfehler und Nacharbeiten durch konsequente Qualitätskontrolle und dokumentierte Konformität. Fester Leistungsumfang und vorpreisliche Module bieten Bauherren und Eigentümern planbare Installationskosten und klarere Budgetkontrolle.

Schnellere Projektzeitpläne

Mehrere Tage bis Wochen können bei Baustellenplänen eingespart werden, wenn elektrische Systeme vormontiert und werkstättengeprüft geliefert werden. Der Ansatz liefert messbare Projektbeschleunigung und verbessert die Installationseffizienz, indem er die Arbeitsstunden vor Ort reduziert, die Logistik vereinfacht und sich an die Bauabläufe anpasst. Standardisierte Module entsprechen den Designvorgaben und ermöglichen vorhersehbare Übergabemeilensteine sowie eine engere Koordination mit anderen Gewerken.

- Verringerte Montagezeit vor Ort durch Plug-and-Play-Module, die den elektrischen Vorschriften entsprechen.

- Streamlinede Beschaffung und Lieferpläne, die die Planung des kritischen Pfads unterstützen.

- Geringerer Bedarf an spezialisierten Prüfungen vor Ort aufgrund von Werksabnahmeprüfungen und Dokumentation.

- Einfachere Ressourcenplanung: Weniger Installateure erforderlich, wodurch eine Umwidmung auf gleichzeitige Aufgaben möglich wird.

Zu den Ergebnissen gehören kürzere Durchlaufzeiten, klarere Compliance-Unterlagen und verbesserte Terminsicherheit.

Reduzierte Vor-Ort-Fehler

Da die Komponenten vormontiert und werkseitig geprüft geliefert werden, sinken die Fehlerquoten vor Ort deutlich, was Bauherren, Elektrikern und Eigentümern durch weniger Verdrahtungsfehler, einheitliche Kennzeichnung und Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zugute kommt. Die Werksumgebung sorgt für wiederholbare Arbeitsabläufe und Qualitätssicherungsprüfungen, die menschliche Schwankungen reduzieren und zu einer messbaren Fehlerreduzierung und höherer Installationspräzision führen. Auftragnehmer müssen weniger Korrekturbesuche durchführen, Elektriker verbringen weniger Zeit mit der Interpretation standortspezifischer Anpassungen und haben mehr Zeit für die Ausführung geprüfter Montagen. Die dokumentierte Rückverfolgbarkeit der Komponenten vereinfacht Inspektionen und die Berichterstattung zur Einhaltung von Vorschriften und sorgt dafür, dass die Installationen den geltenden Normen entsprechen. Eigentümer profitieren von einer vorhersehbaren Leistung und einem geringeren Betriebsrisiko durch Fehlanschlüsse oder falsche Anschlüsse. Die verbleibenden Aufgaben vor Ort konzentrieren sich auf die mechanische Integration und Überprüfung statt auf komplexe Verkabelungsentscheidungen, sodass die Projektteams Sicherheitsprüfungen und die endgültige Inbetriebnahme innerhalb festgelegter Protokolle priorisieren können.

Vorhersehbare Installationskosten

- Vorhersehbare Budgetierung: Steckfertige Systeme ermöglichen Festpreise für Komponenten, vereinfachen Ausschreibungsunterlagen und verringern die Abweichungen bei Angeboten.

- Kostenprognose: Standardisierte Module verkürzen die Schätzzyklen; Arbeitsstunden lassen sich auf Basis wiederholbarer Montagezeiten zuverlässiger prognostizieren.

- Risikoreduzierung: Weniger Entscheidungen vor Ort senken den Bedarf an Rückstellungen und minimieren kostspielige Nacharbeiten, wodurch Projektbudgets realistischer werden.

- Lebenszyklus‑Klarheit: Einheitliche Komponenten unterstützen Wartungspläne und die Ersatzteilplanung, wodurch unsichere zukünftige Ausgaben in quantifizierbare Positionen überführt werden.

Der unbeteiligte Beobachter stellt fest, dass vorhersehbare Budgetierung und Kostenprognosen praktische Folgen der Standardisierung sind. Die Einhaltung von Normen und dokumentierte Montageverfahren stärken die Kostendisziplin. Für Bauherren, Elektriker und Eigentümer ist das Ergebnis eine engere Liquiditätssteuerung, klarere Vertragsbedingungen und messbare Einsparungen durch geringere Rückstellungen und verbesserte Beschaffungs‑Effizienz.

Typische Komponenten: Leistungsschaltanlagen, Kabelbäume und Verteilereinheiten

Die Auswahl von Schaltgeräten wird durch die Nennspannung, die Kurzschlussfestigkeit, die Schutzklasse und die Einhaltung der anwendbaren Normen (IEC/EN oder lokale Äquivalente) bestimmt, um einen sicheren Betrieb und eine Koordination zu gewährleisten. Ebenso kritisch ist die Integration von Kabelbäumen, die definierte Kabelbaumlayouts, Leiterquerschnittsgrößen, Verlegung, Abschirmung und Steckverbinderspezifikationen erfordert, um Leistungs- und Installationstoleranzen zu erfüllen. Zusammen bestimmen diese Überlegungen die Kompatibilität mit Verteilungseinheiten, vereinfachen die Inbetriebnahme und reduzieren das Risiko von Nichtkonformitäten.

Schaltanlagen-Auswahlkriterien

Mehrere Schlüsselkriterien leiten die Auswahl von Schaltgeräten, Kabelbäumen und Verteilereinheiten, um Sicherheit, Zuverlässigkeit und Normenkonformität in vorkonfektionierten elektrischen Installationen zu gewährleisten. Die Bewertung konzentriert sich auf die Kompatibilität der Schaltgeräte mit der Systemspannung, Gehäusebewertungen und die Interoperabilität, um die Zuverlässigkeit der Schaltgeräte unter den angegebenen Lasten zu bestimmen. Die Ausrichtung auf Normen und Zertifizierungen verringert das Risiko; die Koordination von Schutzgeräten verhindert unerwünschte Auslösungen. Die thermische Leistung und Abminderungsfaktoren (Derating) bestimmen die Dimensionierung von Leitern und Geräten. Mechanische Robustheit und Wartungsfreundlichkeit beeinflussen die Auswahl für eine lange Betriebsdauer.

- Nennspannung/-strom und Kurzschlussfestigkeit

- Schutzkoordination und Selektivität gemäß Normen

- Umgebungsbewertung (IP/IK), thermische und mechanische Einschränkungen

- Dokumentation, Prüfung und Zertifizierungsrückverfolgbarkeit

Entscheidungen priorisieren nachprüfbare Konformität mit nationalen und IEC-Normen.

Kabelbaum-Integration

Nach der Auswahl der Schaltgeräte richtet sich das Augenmerk auf die Integration von Kabelbäumen und Verteilergeräten, um die elektrische Kontinuität, die Schutzkoordination und die Wartungsfreundlichkeit innerhalb des montierten Systems zu gewährleisten. In der Integrationsphase kommen bewährte Verkabelungstechniken zum Einsatz: Dimensionierung der Leiter nach Last und Derating, Farbcodierung, Kennzeichnung, Abschirmung und Verlegung zur Minimierung von Störungen sowie sichere Anschlussmethoden zur Erfüllung der IEC/UL-Normen. Verteilergeräte erfordern Koordinierungsstudien, um sicherzustellen, dass Überstromschutzgeräte und Schutzrelais in Reihe ohne Fehlauslösungen funktionieren. Zu den Herausforderungen bei der Integration gehören Platzbeschränkungen, Steckerkompatibilität, Wärmemanagement und Zugänglichkeit für Tests und Austausch. Die Dokumentation – Montagezeichnungen, Stücklisten und Testprotokolle – muss vollständig und revisionssicher sein. Werksabnahmeprüfungen und Standortüberprüfungen schließen den Kreislauf und validieren vor der Übergabe die Kontinuität, den Isolationswiderstand, die Polarität und die Schutzkoordination.

Herausforderungen und Einschränkungen vor Ort, mit denen zu rechnen ist

Vorgefertigte elektrische Systeme reduzieren zwar die Montagezeit vor Ort, bringen jedoch auch bestimmte Herausforderungen mit sich, die vorweggenommen und bewältigt werden müssen: eingeschränkter Zugang für die Anlieferung und die Positionierung des Krans, Einschränkungen hinsichtlich der temporären Stromversorgung und Erdungsvorrichtungen während der Installation, enge Toleranzen für die Ausrichtung der Module und die Schnittstellen der Leitungsrohre sowie eingeschränkte Abläufe, wenn bestehende Dienste weiterhin aktiv sind.

- Der eingeschränkte Zugang zum Standort erhöht die Herausforderungen bei der Installation: Lieferungen und Hebevorgänge erfordern ein koordiniertes Verkehrsmanagement, verstärkte Entladezonen und Notfallpläne für Wetterbedingungen oder enge Straßen.

- Einschränkungen bei der temporären Stromversorgung und Erdung erfordern vordefinierte Trennstellen, geprüfte temporäre Erdungen und klare Sicherheitsprotokolle, um Konflikte bei Arbeiten unter Spannung zu vermeiden.

- Toleranz- und Schnittstellenbeschränkungen erfordern präzise Bestandsaufnahmen, Toleranzvereinbarungen mit Herstellern und Vorrichtungen zur Überprüfung vor Ort, um Nacharbeiten zu vermeiden.

- Bei der Integration in aktive Dienste ergeben sich praktische Einschränkungen hinsichtlich Ablauf und Logistik; Phasenpläne, Haltepunkte und spezialisierte Teams sind erforderlich, um Kontinuität und Sicherheit zu gewährleisten.

Der Ansatz muss mit den vertraglichen Spezifikationen und Industriestandards übereinstimmen, um Risiken zu minimieren.

Code-Konformität, Prüfung und Übergabeüberlegungen

Falsche Sicherheit und Konformitätsverpflichtungen stehen im Mittelpunkt von Steckfertige Elektroinstallation Projekten. Der Text beschreibt erforderliche Dokumentation, anwendbare Normen und Verantwortlichkeiten für den Nachweis der Normkonformität. Herstellerdeklarationen, Bauteilzertifikate und Installationsdokumentationen müssen mit lokalen elektrischen Vorschriften und harmonisierten Normen übereinstimmen; Abweichungen erfordern eine formale Risikobewertung und Genehmigung.

Prüfprotokolle sind für die Abnahme vor Ort festgelegt: Sichtprüfungen, Durchgangsprüfungen, Isolationswiderstand, Polung, Erdungswiderstand und Funktionsprüfungen für Schutzvorrichtungen. Prüfmethoden, Messmittel, Akzeptanzkriterien und rückverfolgbare Prüfberichte sind zwingend. Ergebnisse sollten zusammen mit versionierten Zeichnungen und Stücklisten aufbewahrt werden.

Die Handover-Aspekte konzentrieren sich auf eine klare Übergabe der Verantwortung. Ein strukturiertes Übergabepaket umfasst wie-eingebaut‑Schaltpläne, Prüfprotokolle, Wartungshinweise, die auf den Inbetriebnahmeumfang beschränkt sind, Ersatzteillisten und Betriebsgrenzen. Die Inbetriebnahme-Abnahme muss nicht konforme Punkte und Minderungsmaßnahmen identifizieren. Die Abschlussabnahme ist abhängig von Korrekturmaßnahmen und dem nachgewiesenen Einhalten der anwendbaren gesetzlichen Anforderungen.

Langfristige Wartung, Aufrüstungen und Lebenszykluskosten

Weil sich die betriebliche Zuverlässigkeit und die regulatorische Konformität über die Nutzungsdauer weiterentwickeln, müssen langfristige Wartung, Upgrade‑Planung und Lebenszykluskosten in der Projektbasis vom Zeitpunkt der Übergabe an integriert werden. Die Diskussion betont dokumentierte Strategien zur langfristigen Wartung, geplante Inspektionen, Austauschzeiträume von Komponenten sowie Firmware‑/Programmier‑Upgrades, die mit Normen abgestimmt sind. Die Lebenszykluskostenanalyse quantifiziert direkte Wartungs‑, Ausfall‑, Ersatzteil‑ und Upgrade‑Aufwendungen, um Entscheidungen zwischen modularen Austauschlösungen und kompletten Nachrüstungen zu unterstützen. Beschaffungs‑ und vertragliche Klauseln müssen Verfügbarkeit von Ersatzteilen, Update‑Pfade und Verantwortlichkeiten für Obsoleszenz sicherstellen.

- Definieren Sie Wartungsintervalle, Prüfverfahren und Vorgaben zur Aufzeichnung.

- Etablieren Sie Auslösemechanismen für Upgrades, Kompatibilitätsprüfungen und Genehmigungsabläufe.

- Führen Sie Lebenszykluskostenanalysen während der Entwurfs‑ und Beschaffungsphase sowie bei jeder größeren Änderung durch.

- Weisen Sie klare Zuständigkeiten für Ersatzteillager, Softwarelizenzen und regulatorische Aktualisierungen zu.

Dieser Ansatz reduziert unerwartete Ausfälle, garantiert die Einhaltung sich entwickelnder Vorschriften und schafft eine transparente finanzielle Grundlage für Abwägungen zwischen anfänglichen modularen Investitionen und kumulativen Betriebskosten.